Le Principe espérance est le magnum opus du philosophe marxiste Ernst BLOCH

Publié en trois volumes, entre 1954 et 1959, le philosophe y réfléchit sur les utopies et leur présence dans les arts, la littérature, la religion, et toute autre forme d’expression culturelle.

Bloch montre que l’élaboration d’utopies est une fonction essentielle de la conscience humaine par laquelle elle esquisse les traits d’un monde meilleur.

Présentation de l’œuvre

Le Principe espérance est rédigé par Bloch pendant son exil aux États-Unis entre 1938 et 1947. S’il avait émigré en Amérique en 1938, il décide de retourner en Europe en 1949, et devient un professeur de philosophie en République démocratique allemande.

Contenu

La conscience anticipante

Bloch fonde sa pensée sur l’utopie dans une critique de la psychanalyse. Si la théorie freudienne est en grande partie juste, Bloch la considère comme incomplète, car elle néglige selon lui le rôle des conditions sociales, et notamment de la subsomption entendue dans son sens marxiste, dans le modelage de la personnalité et des pulsions. Bloch note que l’homme est un être de désir, un conquérant de la vie, ce qui le conduit inévitablement à fantasmer, rêver, éprouver de la nostalgie ou des ressentiments.

Le rêve exprime ainsi les souhaits refoulés par notre inconscient, une censure du Moi par le Surmoi. Le rêve nocturne nous montre ce qui n’est pas encore accompli et que nous ambitionnons, ce qui nous permet de penser un monde meilleur. Ainsi s’enchevêtrent le rêve nocturne, qui nous montre une image ce que nous voulons accomplir et dont nous manquons, et le rêve éveillé, où notre Moi conquérant peut se donner le moyen d’un monde meilleur.

Aussi, un des défauts de la psychanalyse est qu’elle ne théorise pas le préconscient. Pour Bloch, ce préconscient est le lieu d’où surgit le non-encore-conscient, qui pourtant s’exprime dans le rêve éveillé et nous permet d’anticiper ce qui n’est pas encore advenu. L’inspiration naît lorsque le génie, qui est une disposition à la créativité, coïncide avec une époque propice ; les conditions économiques et sociales, conformément à la doctrine marxiste, influent sur les idées (cf. matérialisme historique).

Ce non-encore-conscient est le foyer de l’utopie, il est ce qui exerce la fonction utopique de la conscience, car il lui donne à voir des représentations imaginaires de ce qui est possible dans le futur. Cela vaut pour les idées politiques comme pour les œuvres d’art novatrices : les grandes œuvres d’art sont constamment d’actualité, elles bénéficient d’une « éternelle jeunesse », car elles survivent au dépérissement de la classe qui l’a produite ; et ce parce que c’est la fonction utopique qui a présidé à leur création.

L’utopisme inscrit dans la praxis marxiste

L’utopie, par définition, ouvre le champ de l’imaginaire et donc des possibles. Bloch distingue ainsi la possibilité factuelle, liée à un état donné des connaissances à un moment donné, de la possibilité objective, qui se rapporte à la structure-même de l’objet, de la possibilité réelle, qui recouvre les potentialités futures d’un objet en devenir vers d’autres possibles.

Bloch conçoit l’utopisme dans une dialectique entre l’imaginaire et le concret. L’utopie n’est pas condamnée à rester à l’état d’imagination, car l’utopiste doit concrétiser l’utopie par la médiation d’une approche empirique des transformations matérielles des conditions d’existence. L’utopie ne connaît pas de limite temporelle, car le fait d’atteindre les objectifs d’une utopie ne mène pas à l’achèvement de l’Histoire. Le devenir est à jamais ouvert. L’auteur se pose par conséquent contre toute téléologie, et inscrit sa pensée de l’utopie dans une appréhension de l’histoire radicalement non-déterministe, ouverte à la créativité des hommes.

L’auteur s’inscrit ainsi dans la pensée marxiste qui fait de la philosophie un outil d’interprétation et de modification du monde, non-seulement des rapports sociaux et politiques, mais aussi de l’existence personnelle. L’utopiste de Bloch, comme le philosophe de Marx, se doit de conjuguer à la fois la pensée et la pratique, l’utopie et l’action, afin d’avoir un impact sur son monde. Avec le Principe espérance, Bloch ouvre le futur à partir de l’utopie, empêchant une clôture du destin de l’humanité et de possibilité de fin de l’Histoire.

Accueil

Critique des marxistes

La publication de l’ouvrage cause une rupture entre Bloch et la doxa, la doctrine officielle du marxisme en RDA, qui considérait que le concept de conscience anticipante va à l’encontre de la stricte pensée marxiste du matérialisme.

Il est aussi critiqué par Hans Jonas[, critique le mysticisme de Bloch et qualifie sa pensée d’« eschatologie sécularisée et l’héritier de la religion ».

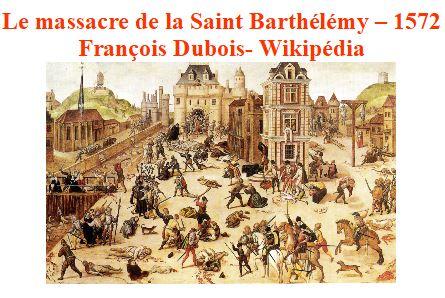

De même, Günther Anders, plus pessimiste et qui pense la catastrophe dans l’Histoire, critique sévèrement l’idée de Bloch selon laquelle on peut toujours déceler de l’espoir : « Persister à voir un “Principe Espérance” après Auschwitz et Hiroshima me paraît complètement inconcevable ».

les liens URL de Wikipedia sont restés ouverts

___________________________________________

Sur le thème « Espérer aide-t-il à vivre » ? ChatGPT a dit : Dissertation-type : Günther Anders et Emmanuel Levinas – La technique, l’éthique et l’altérité face à la modernité

Introduction

Les deux philosophes Günther Anders (1902-1992) et Emmanuel Levinas (1906-1995) se situent dans un contexte historique marqué par les catastrophes du XXe siècle : les deux guerres mondiales, l’Holocauste et la montée en puissance des technologies de destruction massive. Leur œuvre, bien que très différente dans son approche et ses préoccupations, partage un point de départ commun : une remise en question radicale de la modernité. Anders, dans L’Obsolescence de l’homme, s’attaque à l’industrialisation et aux effets destructeurs de la technologie sur l’humanité. Levinas, dans Totalité et Infini, fonde une philosophie de l’éthique radicale à partir de la rencontre avec l’autre. Tous deux posent des questions fondamentales sur la condition humaine, la responsabilité, et la place de l’homme dans un monde de plus en plus déshumanisé.

Ainsi, une comparaison de leurs pensées permet de réfléchir aux rapports entre la technique et l’éthique, mais aussi à la manière dont chaque philosophe répond aux dilemmes existentiels de l’homme moderne. Cette dissertation propose de comparer leurs visions de l’humanité et de la modernité, en articulant leur réflexion autour de trois axes principaux : la critique de la technique, l’éthique et la responsabilité, et la place de l’altérité dans la construction du sens humain.

I. La critique de la technique : déshumanisation ou responsabilité ?

Günther Anders et Emmanuel Levinas s’accordent à critiquer la modernité, mais leurs analyses divergent profondément lorsqu’il s’agit de la place de la technique dans la société contemporaine.

Pour Günther Anders, la technique constitue une menace existentielle pour l’humanité. L’un des axes centraux de son œuvre est l’obsolescence de l’homme face à ses propres inventions. La technique, selon lui, a dépassé les capacités humaines de représentation et de contrôle. Dans L’Obsolescence de l’homme, il soutient que l’homme moderne n’est plus en mesure de concevoir les conséquences de ses actes. Il a créé des outils, comme la bombe atomique, dont les effets échappent à toute compréhension humaine. Ce phénomène est pour lui le signe d’une aliénation croissante. L’humanité est désynchronisée avec elle-même : ses inventions sont devenues plus puissantes que sa capacité à les contrôler, ce qui entraîne une perte de sens et une dérive vers l’autodestruction.

La technique, plutôt que de libérer l’homme, l’enferme dans une dynamique de pouvoir et de destruction. La question d’apocalypse est présente tout au long de sa pensée, comme un avertissement contre la fatalité de la modernité.

Emmanuel Levinas, de son côté, n’accorde pas à la technique la même place centrale. Bien qu’il partage une critique du monde moderne, sa réflexion se situe davantage dans le domaine de l’éthique et de la relation à l’autre.

Pour Levinas, la modernité, dans sa quête de totalisation, cherche à réduire l’autre à un objet de connaissance, d’utilité ou de pouvoir. La technique, dans la pensée de Levinas, serait une forme de réduction de l’altérité : elle transforme l’être humain en un simple outil ou objet.

La technique ne fait que reproduire une domination, en réduisant l’homme à une fonction dans un système. Mais Levinas va plus loin en affirmant que la véritable éthique réside dans la capacité à sortir de soi, à renoncer à la maîtrise de l’autre et à répondre à son appel. Dans cette perspective, la critique de la technique chez Levinas est avant tout une critique du totalitarisme de la pensée et de la réduction de l’autre à un calcul, que ce soit dans la technique ou dans toute forme de domination.

Ainsi, si Anders considère la technique comme une entité déshumanisante, Levinas, lui, met l’accent sur la manière dont l’humain, par son rapport à l’autre, peut se libérer de l’emprise du totalitaire, y compris dans le domaine technique.

II. L’éthique et la responsabilité : la primauté du devoir envers autrui

Les deux penseurs développent une réflexion fondamentale sur la responsabilité, mais leur approche diffère quant à la manière de l’identifier et de l’incarner.

Günther Anders présente une éthique du témoignage. Face aux catastrophes potentielles qu’implique la technique moderne, il revendique une responsabilité collective à travers le devoir de mémoire et de vigilance. Cette responsabilité est une réflexion critique, une prise de conscience des dangers imminents (tels que l’armement nucléaire). L’éthique d’Anders s’exprime par un appel à la honte et au réveil moral : l’homme doit accepter de se confronter à sa propre capacité de destruction. Il n’y a pas de solution simple ou d’issue rapide, si ce n’est la volonté de témoigner et de repenser notre place dans le monde.

En revanche, Emmanuel Levinas propose une éthique de la responsabilité infinie. Pour lui, l’éthique commence avec la rencontre de l’autre, où l’individu prend conscience qu’il est responsable de cet autre avant même qu’il ne le connaisse. Dans Totalité et Infini, Levinas affirme que l’éthique n’est pas une simple réaction à une situation, mais un engagement radical envers l’autre, qui ne peut jamais être épuisé. Cette responsabilité est une réponse au visage de l’autre, une prise en charge de sa vulnérabilité et de sa non-totalité. L’autre, pour Levinas, ne peut être réduit à une catégorie ou à un objet, et la responsabilité envers lui est infinie, sans limite. L’éthique, pour Levinas, n’est pas une démarche intellectuelle ou spéculative mais une réponse pratique, une exigence de justice.

Ainsi, la responsabilité chez Anders est centrée sur une prise de conscience collective et historique des dangers de la modernité, tandis que chez Levinas, elle se cristallise dans une relation personnelle et immédiate avec autrui, une éthique qui surgit du face-à-face avec l’autre, dans la reconnaissance de sa vulnérabilité.

III. L’altérité : un appel ou une domination ?

Le concept d’altérité est central dans la pensée des deux philosophes, mais il est abordé différemment.

Pour Günther Anders, l’altérité se trouve dans la reconnaissance de l’homme comme autre dans le monde technique. Il nous invite à prendre conscience de notre décalage par rapport à la machine et à nos inventions. Cette altérité technique est perçue comme un fossé grandissant entre l’homme et la technologie, un fossé qui ne cesse de se creuser à mesure que la machine devient de plus en plus autonome. Cependant, Anders reste préoccupé par la méconnaissance de cette altérité, l’aveuglement des sociétés modernes face aux conséquences catastrophiques de leurs propres créations.

Chez Levinas, l’altérité est une notion bien plus profonde et philosophique. L’autre n’est pas simplement un « autre » dans un monde technologique, mais un autre radical, un être unique qui échappe à toute réduction. L’altérité chez Levinas est une manière de penser l’être humain à partir de sa relation avec l’autre, sans jamais le réduire à une objectivité ou à un instrument. L’appel de l’autre, symbolisé par le visage, est ce qui permet de constituer une éthique : l’altérité est infinie, irréductible et non-domestiquée par les mécanismes sociaux ou techniques. Elle devient ainsi le fondement de la justice et de la responsabilité.

Conclusion

Günther Anders et Emmanuel Levinas, bien que contemporains et critiques de la modernité, se distinguent profondément dans leur manière de penser l’éthique, la technique et l’altérité. Anders voit la technique comme un facteur de déshumanisation et milite pour une conscience critique face à ses dangers, tandis que Levinas propose une éthique fondée sur la responsabilité infinie envers l’autre, une philosophie où l’altérité devient le fondement de l’éthique. En fin de compte, leurs visions peuvent se compléter dans une réflexion sur la nécessité d’une éthique de la responsabilité qui répond à la fois aux dangers technologiques et à l’appel de l’autre dans un monde de plus en plus aliéné.

Bibliographie indicative :

- Dominique Janicaud, La Philosophie de Levinas, 1994.

- Shmuel Trigano, La Philosophie de Gunther Anders, 1998.

______________________________________