Présentation du thème 06 du 02 février 2025

Le formatage du café philo (en présentiel, ou l’expression informatique) exige que nous en nous en tenions à une présentation schématisée. Toutefois celle-ci, apparemment un peu longue, devrait répondre un minimum, au caractère massif, ambitieux du questionnement.

Ce site n’est qu’un portail limité, qui incite à s’ouvrir à d’autres horizons ; merci de votre compréhension.

1- L’âme

2- La conscience (suite 1)

3- Idéalisme (suite 2)

4- Matérialisme (suite 3)

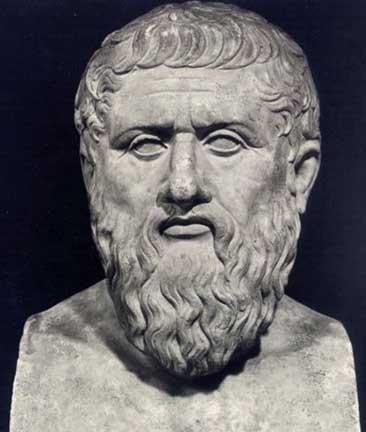

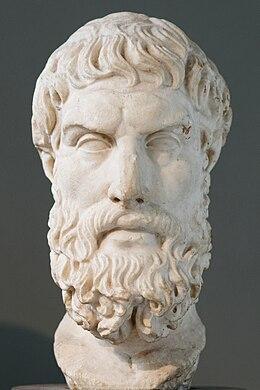

Platon, Bouddha Shakyamouni, Epicure, extraits de Wikipedia

1 – Platon

Selon Platon l’âme est « ce qui se meut soi-même ; cause de mouvement vital chez les êtres vivants ». Pour Platon l’âme définit l’homme et est principe de vie . Si elle ressemble aux Idées, aux Formes idéales, au divin, l’âme est déchue parce qu’elle est tombée dans le corps, alors qu’elle accompagnait les dieux dans le monde des Idées.

La seule définition donnée par Platon est celle-ci : l’âme est « un mouvement qui se meut soi-même ». Alors que le mécanisme matérialiste ne connaît que les corps, le hasard et le mouvement, Platon estime que ce mouvement n’a pu naître et durer que par l’action d’une cause intelligente et immatérielle : or l’âme est cette cause universelle.

En tant que cause universelle, elle peut produire le bien autant que le mal. Elle ne deviendra infailliblement bonne que par la présence de l’intellect.

Dans le Phédon, La République et le Timée, Platon développe le mythe de la métempsycose suivant lequel l’âme après après la mort du corps rejoint le monde des Idées ou un autre corps suivant les catégories du juste ou du méchant

2 – Aristote

Aristote, dans son traité De l’âme écrit vers 330 av. J.-C., fait l’économie du concept des Idées, l’âme et le corps ne sont plus deux réalités distinctes, mais une seule et même substance qui a pour matière le corps et pour forme l’âme (ce qui est en Puissance et acte). Sa définition la plus commune de l’âme (c’est-à-dire celle qui convient à toutes les âmes) est la suivante :

« L’âme est l’acte premier d’un corps organisé. »

Il distingue trois ou quatre grandes fonctions ou facultés (dynameis) ou formes de l’âme (psyché), qui marquent les étapes d’un développement de l’âme :

- L’âme nutritive ou végétative est la capacité d’assimiler les éléments extérieurs, elle appartient à tous les vivants, plantes et animaux, qui croissent ; elle est groupée avec la faculté générative (gennêtikê), fonction de procréation. Ensemble, on a la fonction végétative ;

- L’âme sensitive et discriminative apparaît chez les seuls animaux, avec les sens (du plus bas au plus haut : le toucher, le goût, l’odorat, l’ouïe, la vue), la perception du plaisir et de la douleur, le désir, puis – pour l’homme – l’imagination et le bon sens (khoïnon aïsthétikon : l’homme sent qu’il sent et discrimine les diverses sensations) ;

- la faculté motrice, intermédiaire entre le désir et l’intellect, qui fait que les animaux les plus parfaits peuvent se mouvoir pour satisfaire leurs besoins ;

L‘âme pensante raison, l’intellect discursif (dianoia) par lequel on juge et on raisonne et, au-dessus l’intellect (noûs) n’appartient qu’à des êtres « comme l’homme et tout être de cette sorte ou supérieur, s’il en existe ». Aristote distingue dans l’intellect (noûs), l’un passif et individuel (noûs patheticos) qui disparaît après la mort, et l’autre actif (noûs poieticos), qui est universel, commun donc à tous les hommes et immortel.

3 – Épicure

Pour Epicure (né en -342 ,décédé en -270), et plus tard pour Lucrèce (né en -98, décédé en -55), l’âme est matérialisée ; elle est, comme le corps, mortelle et rien ne subsiste d’elle après la mort. Elle est une dispersion d’atomes dans le corps. Contrairement à Platon et Aristote, Épicure ne pense pas que l’âme participe d’un Tout, d’une âme divine. Pour lui, les dieux ne s’occupent pas des choses humaines.4-Bouddhisme

Le concept le plus proche de celui de l’âme est celui de citta, l’esprit au sens le plus général, dans ses aspects intellectuels et émotionnels (« mental-cœur »).

L‘esprit dans le Bouddhisme couvre les aspects du mental au sens général (nama), du mental propre à l’espèce humaine (manas), de la conscience (vijnana), voire de l’inconscient (bhavana srota, alayavijnana).

La différence essentielle avec les autres doctrines religieuses est que cette « âme », bien que de nature différente du corps et des objets matériels, est de nature conditionnée et non transcendante, selon l’enseignement bouddhique de l’impersonnalité et de la vacuité des phénomènes.

Sans nature propre ultime, changeant à chaque instant, soumise aux lois de la causalité, il n’est pas question pour elle d’une quelconque survie après la mort, la réincarnation dans le bouddhisme n’impliquant pas une âme « immortelle » …

Le bouddhisme tibétain, quant à lui, estime que l’âme se confond avec les vies successives (Samsara) liées à la loi de la cause et de l’effet (Karma). Ainsi, et indépendamment de la notion de corps ou de ré-corporation physique, celle-ci n’a d’existence dans l’esprit (Buddhi) que pour finir par embrasser ou par se résorber dans la vacuité (Sunyata) des phénomènes.

5 – Christianisme

Pour la plupart des chrétiens, l’âme est un principe de vie, distinct du corps, établi doctrinalement par le pape Zosime en 418 au concile de Carthage. L’âme est marquée par le péché originel. Cependant ce péché est racheté de deux façons : d’une manière collective via la Passion et la Résurrection du Christ ; et d’une manière individuelle par le baptême et par le sacrement de pénitence et de réconciliation. L’individu jouit d’un plein libre arbitre…

L’Eglise catholique enseigne que chaque âme spirituelle est créée par Dieu et qu’elle est immortelle : elle ne périt pas lors de sa séparation du corps dans la mort, et elle s’unira de nouveau au corps lors de la résurrection finale. Pour les catholiques, l’âme est immortelle et le jugement après la mort fait en sorte qu’elle va au ciel, au purgatoire ou en enfer en attendant le Jour du Jugement, principalement en fonction du péché originel et des autres péchés mortels commis durant la vie humaine. Il n’y a cependant qu’une seule vie, partagée chronologiquement en trois : l’une terrestre, liée au corps, l’autre céleste, où l’âme jouit de la vision de Dieu ( béatitude ou félicité), et enfin la vie de la résurrection des corps.

6 – Neurosciences

Les neurosciences en tant que champ inter disciplinaire, et en particulier la branche des neurosciences cognitives, opèrent selon l’hypothèse ontologique du physicalisme. En d’autres termes, afin de faire de la science, elles présupposent que seuls les phénomènes fondamentaux étudiés par la physique existent. Ainsi, les neurosciences cherchent à comprendre le phénomène de l’esprit dans le cadre selon lequel la pensée et le comportement humains sont uniquement causés par les processus physiques se déroulant dans le cerveau. Elles opèrent par la voie d’un réductionnisme en recherchant une explication pour l’esprit en termes d’activité cérébrale.

Pour étudier l’esprit en termes d’encéphale, plusieurs méthodes de neuro-imagerie fonctionnelle sont utilisées afin d’étudier les corrélations neuro-anatomiques de divers processus cognitifs qui constituent l’esprit. Les indices obtenus par imagerie cérébrale indiquent que tous les processus de l’esprit ont des correspondances physiques dans les fonctions cérébrales.

Extraits de textes de Wikipedia, avec un seul objectif de présentation

_____________________________________________