Présentation du thème 4 du 8 décembre 2024

Kant et la religion

La référence au texte fondamental de Kant est incontournable. Ici nous ne présentons qu’un teasing inachevé, Il est vivement recommandé de retourner aux textes originaux, sur d’autres supports. Merci de votre compréhension.

Jacqueline Morne, professeur de philosophie au lycée Emile Zola de Rennes. Les toutes premières lignes du cours prononcé à l’Université du temps libre du pays de Dinan , le 29 novembre 2016. Invitation à poursuivre la lecture sur un autre support

Extraits

1 – Raison – croyance chez Kant

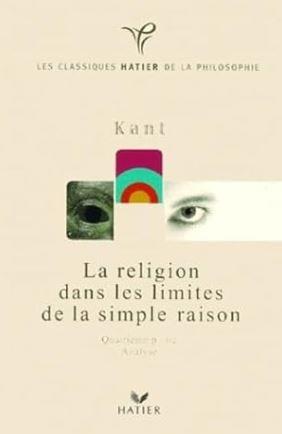

L’essentiel des idées de Kant sur la religion est exposé dans un ouvrage publié en 1793 et intitulé «La Religion dans les limites de la simple raison ».

Là où la raison exige des preuves et des démonstrations, la religion fonde sur la foi des vérités qui ne sont pas démontrées mais révélées. La croyance, c’est-à-dire une adhésion sans raison, intime et personnelle s’impose en lieu et place de la raison jugée impuissante, voire même perverse. «Credo quia absurdum» dit le précepte latin attribué à Tertullien « Je crois parce que c’est absurde », soulignant par là ce qu’il peut y avoir de délibérément irrationnel dans l’attitude religieuse. Luther ne disait-il pas que la raison est « la putain du diable»?

Comment alors vouloir inscrire la religion dans les limites de la simple raison sans la dénaturer ? C’est bien évidemment une question essentielle que nous devrons aborder.

2 – il s’agit de voir ce que devient le principe de l’autonomie du sujet moral quand il est confronté aux problèmes à l’œuvre dans la société, et plus précisément ce que doitêtre la croyance en Dieu

La question de la religion n’est pas un appendice mineur dans l’œuvre de Kant. Comme dans un certain nombre de publications de la même période (Projet de Paix Perpétuelle 1795, Anthropologie d’un point de vue pragmatique 1798, Sur un prétendu droit de mentir 1797, Le Conflit des facultés 1798, Réflexions sur l’Éducation 1802) Kant, après avoir posé les fondements de la philosophie dans les œuvres critiques majeures antérieures, s’intéresse à la confrontation de ces principes fondamentaux avec la vie concrète des hommes, en particulier avec les exigences de la vie en société.

Dans « La Religion dans les limites de la simple raison », il s’agit de voir ce que devient le principe de l’autonomie du sujet moral quand il est confronté aux problèmes à l’œuvre dans la société, et plus précisément ce que doivent être la croyance en Dieu (et l’Église pour développer et non pas entraver cette autonomie).

3- Une philosophie critique

Pour faire simple, on peut dire que toute la réflexion kantienne peut se présenter comme une réflexion sur le pouvoir et les limites de la raison. C’est ce que Kant appelle une démarche critique: avant d’affirmer ou de nier, avant de faire ou ne pas faire, nous devons nous demander ce que nous sommes véritablement en mesure de connaître ou de faire. Il s’agit donc de nous interroger sur nos facultés de connaître et d’agir.

Cette réflexion critique s’articule autour de trois questions:

– Que pouvons-nous connaître?

– Que devons-nous faire?

– Que pouvons-nous espérer ?

4 – Que pouvons-nous connaître? La critique de la métaphysique: Dieu est inconnaissable.

C’est pour ne pas s’être posé cette question que les philosophes du passé se sont égarés sur le chemin de la métaphysique sans savoir s’ils pouvaient s’y aventurer. Nos facultés de connaître peuvent-elles nous permettre de répondre à des questions métaphysiques telles que l’existence de Dieu ou l’immortalité de l’âme? Kant répond non pour une raison simple: l’âme, Dieu sont des objets dont nous n’avons aucune expérience, ils sont hors de portée de notre connaissance. Nous ne pouvons avoir connaissance que de ce dont nous avons l’expérience. Notre esprit ne peut traiter que les informations que perçoivent nos sens et il les organise selon ses catégories propres.

S’il n’est pas alimenté par ces informations il tourne à vide. Encore faut-il préciser que cette expérience ne nous livre pas la réalité telle qu’elle est mais seulement telle que nos sens et notre entendement nous permettent de l’appréhender. Ce qu’est la réalité en elle-même, en dehors de la connaissance que nous en prenons nous est à jamais et irrémédiablement inconnu.

…/…

Cela signifie que notre esprit peut travailler avec rigueur et méthode sur ce que Kant appelle les phénomènes c’est-à-dire le monde tel qu’il nous apparaît, c’est le travail de la science, de la physique.

Mais au-delà de ce cadre nous tombons dans le délire métaphysique. Nous pouvons tout aussi bien démontrer une idée que son contraire : l’existence de Dieu par exemple. C’est ce que Kant appelle les antinomies de la raison pure. C’est une illusion de croire qu’en nous débarrassant du cadre contraignant de l’expérience notre connaissance serait plus libre et plus clairvoyante…

Il faut donc en conclure que nous ne pouvons rien savoir sur Dieu, son existence et sa nature. Il est hors de question que nous puissions démontrer rationnellement l’existence de Dieu…/…

_______________________________________

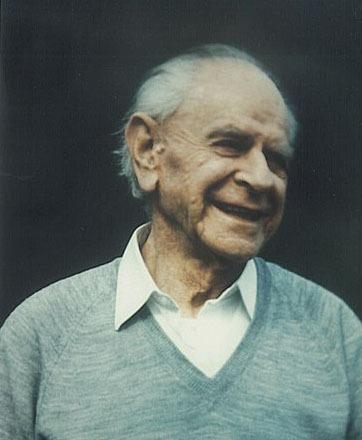

« La méthode déductive de contrôle » plutôt que la méthode inductive

In Pratique de philosophie de A à Z, Hatier

Karl Popper « la logique de la découverte scientifique » (1934)

Le caractère distinctif d’une théorie scientifique n’est pas sa vérifiabilité, mais au contraire sa falsifiabilité., c’est-à-dire la possibilité de voir l’expérimentation la démentir. Une théorie qui a résiste victorieusement aux contrôles, qui auraient pu la réfuter est confirmée ; mais cela ne signifie pas qu’elle est confirmée.

Une explication irréfutable est non scientifique, elle refuse de s’exposer au démenti expérimental.

La méthode scientifique est alors, non pas l’induction, qui procède par généralisation, à partir d’expériences particulières, mais « la méthode déductive de contrôle », qui procède par hypothèses et réfutations.

Karl Popper

Wikipedia