Présentation du thème 10 du 18 mai 2025.

Le questionnement sur le progrès est monumental.

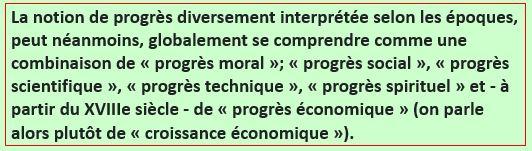

Ne peut-on pas considérer que l’article, par exemple, qui lui est consacré dans Wikipedia, est une bonne synthèse non superficielle, pour nous, tant il donne à penser ?

https://fr.wikipedia.org/wiki/Progr%C3%A8s

En outre, ce site internet est largement contraint (respect des droits d’auteurs, patience des lecteurs…) ; nous ne présentons qu’un très bref extrait de cet article.

Il s’agit pour nous, pas seulement, de nous référer à, citer nos anciens, mais, au moins autant, de réfléchir aussi à, de considérer, ici et maintenant, notre propre façon de percevoir et de concevoir le progrès.

Merci de penser à nous envoyer tous documents, textes, propositions.

__________________________________________________

Judaïsme

Christianisme

La pensée juive est entièrement axée sur l’idée de progrès moral. Dans son Essai sur l’histoire de l’idée de progrès, en 1910, Jules Delvaille écrit :

« Si le progrès était davantage inscrit dans la civilisation latine que grecque, il l’était encore plus dans la société hébraïque durant les derniers siècles de la royauté juive et pendant la captivité de Babylone. Durant cette période de décadence, la parole appartenait aux prophètes, qui défendaient leur foi en un avenir – terrestre – meilleur, comme pour conjurer un présent peu amène. En élevant la voix, ils prouvaient l’importance de l’idéal et annonçaient le triomphe de la morale, moyen de renouer avec Dieu. »

Plus récemment, en 2000, le philosophe Michel Lacroix estime lui aussi que le progrès (formulé en termes de providence) trouve ses racines dans la religion juive et doit être compris comme un « progrès moral », une éthique.

Selon l’essayiste Jean Claude Guillebaud, les idéaux progressistes formulés par la modernité sont l’héritage du message chrétien :

« L’idée de progrès humain, d’amélioration du monde, est incompréhensible sans référence à l’espérance chrétienne et à sa source originelle qui est le prophétisme juif.

De la même façon, le concept d’égalité, qui paraît si naturel à quiconque, trouve son origine dans le monothéisme – les créatures humaines égales sous le regard d’un Dieu unique – et plus précisément dans l’Épître aux Galates de Paul. La liberté individuelle elle-même – qu’on tend à dévoyer en « individualisme » – est une invention chrétienne, si on peut dire. Elle n’existe pas dans les autres grandes civilisations, qu’elles soient chinoise, indienne ou précolombienne. Elle était étrangère aux Grecs et n’est pas reconnue par l’islam. »

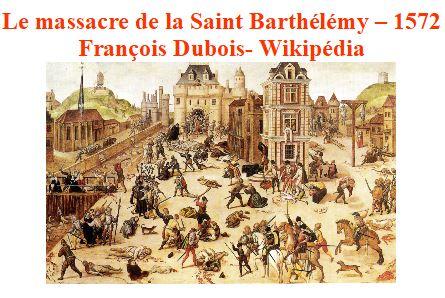

Valeurs du progrès au 18ème siècle

Kant

Rousseau

Même si, dans ses écrits,Kant ne parle jamais explicitement de « progrès », l’idée de progrès est omniprésente chez lui mais il faut l’entendre alors comme un progrès moral et c’est précisément l’appétit de liberté qui en constitue la charpente. Ainsi que l’explique le philosophe Michel Lacroix, l’approche kantienne de la liberté (donc sa conception du progrès moral) relève d’une véritable théodicée :

« Selon Kant, ce sont les mauvais penchants qui font progresser l’humanité. Ils sont le combustible du progrès car, sans l’orgueil, sans la cupidité, sans l’esprit de rivalité et de domination, les individus n’auraient aucun motif d’agir, de se surpasser, de créer quoi que ce soit, et « toutes les dispositions naturelles de l’homme seraient étouffées dans un éternel sommeil ».

Alors que l’apologétique progressiste se développe au XVIIIe siècle, une critique s’ébauche en France en la personne de Jean Jacques Rousseau. Dans son Discours sur les sciences et les arts, en 1750, il avance l’idée que tout progrès aboutit à la corruption des mœurs d’une société.

Puis, cinq ans plus tard, dans son Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes, il considère que les écarts de richesse entre les hommes naissent et s’accroissent du fait de leur éloignement « progressif » de l’état de nature. C’est ainsi, estime- t-il, qu’ils en viennent à défendre la propriété privée.

Dans le même ouvrage, Rousseau indique comment il serait selon lui possible d’échapper à cet écueil. Introduisant le terme « perfectibilité » (qu’il définit comme « la faculté de se perfectionner » soi-même), il pense que c’est par cette faculté que les hommes pourraient sortir de leur « état primitif », de leur « condition originaire », et ainsi s’améliorer. Ce que Rousseau critique dans l’engouement de ses contemporains à vouloir transformer le monde, c’est le fait de ressentir cette volonté comme absolument nécessaire sans veiller, dans le même temps, à se transformer eux-mêmes, intérieurement.

Extraits de textes de Wikipedia, avec un seul objectif de présentation

https://fr.wikipedia.org/wiki/Progr%C3%A8s

___________________________________________________

____________________________________________________