Présentation du thème 03 du dimanche 9 novembre 2025

Fiche de lecture, extraite de WIKIPEDIA

Le sens de l’existence : En Soi – Pour Soi de Jean Paul Sartre

Pour Soi

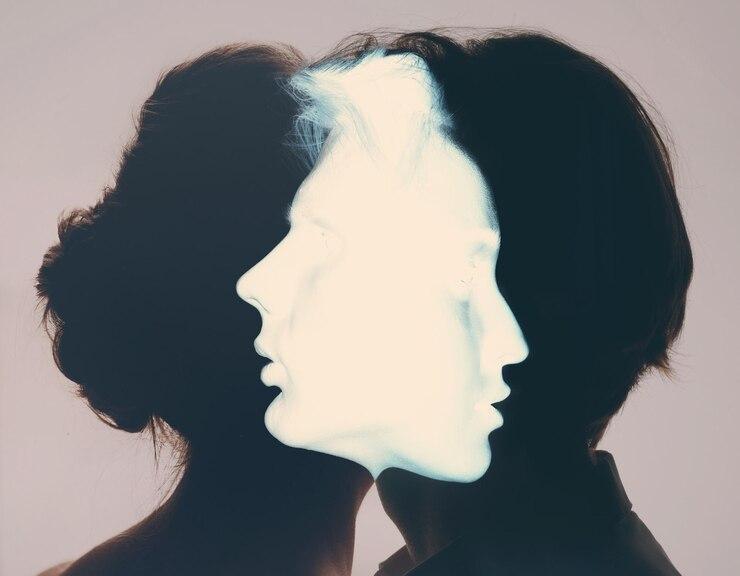

Distingué de l’en-soi, le pour-soi désigne ce qui fait qu’un être a conscience de son existence. Il ne doit pas être confondu avec le cogito – le « je pense » qui ne porte que sur l’existence d’un « je » universel. Le pour-soi est donc lié au recentrement de l’être sur sa particularité propre.

En Soi

Mais l’homme n’est pas seulement un pour-soi, car, par son corps, sa naissance, son éducation, il subit sa facticité et peut renoncer à sa liberté en se faisant « en-soi ». Oscillant entre ces deux modes d’être, il peut se définir alors comme « en-soi-pour-soi ».

_____________________________________________

Exposé de Frédéric Crouslé, Wikipedia

1 – L’en soi, c’est le mode d’être, la façon d’être, propre aux choses privées de conscience .

Une chose inanimée ne sait pas qu’elle existe et n’a pas besoin de savoir qu’elle existe pour être. Elle est en soi, c’est-à-dire qu’elle possède des propriétés sans savoir qu’elle les possède. Un galet gris est gris, peu importe qu’il le sache ou non.

Il en résulte que s’il ne restait de moi que mon corps sans ma conscience, … je continuerais d’être sur le mode de l’en soi mais j’aurais cessé d’exister sur le mode du pour soi. Je serais anéanti en tant que conscience, en tant que pour soi, sans être anéanti en tant que corps, dans mon en soi.

En somme, cette distinction est élémentaire et aisée à comprendre.

En revanche, ce qui est complexe est de penser plus précisément la condition humaine à partir de cette conceptualité.

2 – Le pour soi est le mode d’être propre aux sujets doués de conscience, c’est-à-dire aux êtres capables de se dire : « je suis, j’existe » ; « je sais que je suis, je sais que j’existe ».

C’est le mode d’être propre au moi cartésien qui découvre au coeur du doute méthodique : « je pense, donc je suis ».

3- En revanche, un sujet conscient, comme vous ou moi, a besoin de savoir qu’il existe pour être : si je ne pouvais plus jamais savoir en aucune façon que j’existe, je serais anéanti en tant qu’être conscient.

Non seulement un sujet conscient sait qu’il existe mais il a besoin de savoir qu’il existe pour posséder les propriétés qui le caractérisent en tant qu’être conscient.

Ainsi, il m’arrive d’avoir peur, d’éprouver des désirs ou de la colère, et, de même, il m’arrive de penser. Or, en même temps que j’ai peur, que je suis en colère, que j’éprouve un désir, ou que je pense, je sais que j’ai peur, je sais que je suis en colère ou que j’ai un désir, je sais que je pense. Que seraient nos émotions ou nos pensées si nous n’avions en aucune façon conscience de les éprouver ?

Qu’est-ce qu’une émotion ou une pensée qui ne serait pas vécue par un sujet conscient d’elle ?

Donc pour une conscience, être consiste à se savoir exister, et avoir tel ou tel état de conscience consiste à savoir qu’elle le possède.

Il en résulte que s’il ne restait de moi que mon corps sans ma conscience, je continuerais d’être sur le mode de l’en soi mais j’aurais cessé d’exister sur le mode du pour soi. Je serais anéanti en tant que conscience, en tant que pour soi, sans être anéanti en tant que corps, dans mon en soi.

En somme, cette distinction est élémentaire et aisée à comprendre.

En revanche, ce qui est complexe est de penser plus précisément la condition humaine à partir de cette conceptualité.

4 – Le pour soi se caractérise par la négativité

Mais de plus, peut-on soutenir avec Sartre, que le pour soi est caractérisé par la négativité, c’est-à-dire qu’il a pour caractéristique paradoxale le pouvoir de nier sa propre essence. Si je prends conscience que je suis d’un naturel docile, je prends conscience par la même occasion que j’ai le pouvoir de refuser cette docilité et de me révolter contre quiconque me met sous sa tutelle : mes parents, mes maîtres, la société, Dieu.

Ainsi, la conscience se manifeste comme liberté, c’est-à-dire comme le pouvoir de devenir autre que ce que j’étais, le pouvoir de nier ce qui jusqu’alors me caractérisait et m’enracinait dans l’en soi. En ce sens, le pour soi, ou la conscience, n’est pas simplement un mode de connaissance de soi : elle est plus encore une capacité d’exister qui m’arrache à toutes les déterminations dans lesquelles la connaissance que je pourrais croire avoir de moi-même risquerait de m’enfermer.

.En somme, le pour soi n’est pas simplement ce qui me rend capable de savoir ce que je suis ; c’est aussi le pouvoir de devenir autre que ce que je suis, de ne pas être, de ne plus être, ce que je suis.

Voilà pourquoi, selon Sartre, la conscience, ou le pour soi, est à caractériser comme Néant plutôt que comme Être. Suis-je ceci ? Suis-je cela ? La conscience n’est pas seulement ce qui me fait savoir que je le suis : elle est ce qui me rend capable de ne plus l’être. Par conséquent, elle est, comme dit Sartre, « facticité », c’est-à-dire le pouvoir d’être ce que je suis « sur le mode de ne l’être pas ».

La Facticité chez Sartre et Heidegger

Fiche de lecture extraite de WIKIPEDIA

La facticité est un concept central dans la philosophie de Sartre et de Heidegger, mais il prend des significations et des implications distinctes chez ces deux penseurs.

1. La facticité chez Sartre (Existentialisme)

Chez Jean-Paul Sartre, la facticité fait référence à l’existence concrète, aux conditions qui définissent l’individu dans le monde, mais aussi à tout ce qui échappe au contrôle et à la liberté individuelle. Sartre, dans son existentialisme, distingue l’être-en-soi (l’objectivité des choses, ce qui est donné) de l’être-pour-soi (la conscience humaine, qui est caractérisée par la liberté, l’auto-définition et la possibilité de transcender la facticité).

La facticité chez Sartre désigne ainsi :

- Le donné existentiel : ce qui est donné à l’individu, comme son passé, son corps, sa naissance, ses origines, et les situations spécifiques qu’il rencontre. Ces éléments ne peuvent être choisis ou modifiés, mais ils n’en sont pas pour autant déterminants.

- L’absurdité et l’irrationalité de la condition humaine : Sartre souligne que l’individu naît dans un monde qui ne lui offre pas de sens a priori. La facticité représente donc un facteur qui limite la liberté, mais cette limitation devient un terrain sur lequel l’individu peut exercer sa liberté. La réponse à la facticité est la mauvaise foi, un refus d’accepter pleinement cette liberté.

La liberté chez Sartre, donc, n’est pas simplement un pouvoir d’agir selon sa volonté, mais un acte constant de transformation de cette facticité. Sartre affirme que l’homme est condamné à être libre, ce qui implique qu’il doit constamment se définir face à ce qui lui est donné.

2. La facticité chez Heidegger (Phénoménologie de l’existence)

Chez Martin Heidegger, la facticité prend une tournure un peu différente. Il introduit ce concept dans le cadre de sa réflexion sur l’être-au-monde (In-der-Welt-sein), un thème central de son ouvrage majeur Être et Temps (1927).

Pour Heidegger, la facticité fait partie intégrante de l’existence humaine ou Dasein, qu’il définit comme étant toujours déjà projeté dans le monde, toujours engagé dans des situations concrètes, et donc toujours soumis à des conditions factuelles.

- La facticité comme donnée existentiale : Heidegger conçoit l’homme comme un être dont l’existence est toujours « jetée » dans un monde spécifique, avec des circonstances et une situation donnée. Cette situation n’est pas choisie, mais elle fait partie de la structure même du Dasein.

La temporalité et l’être-pour-la-mort : Pour Heidegger, la facticité est liée à l’expérience de la finitude humaine. L’homme ne peut jamais se défaire du fait qu’il est toujours déjà engagé dans une temporalité finie, qu’il existe toujours dans l’ombre de sa propre mort. Cela constitue un aspect fondamental de la facticité. Contrairement à Sartre, qui voit la liberté comme un moyen de transcender cette facticité, Heidegger voit dans l’acceptation de la finitude une manière d’approfondir l’existence.

Pour Heidegger, au contraire la facticité fait que nul ne peut se détacher totalement (de ce qui est) offert par le monde, par le « on ». Le propre et l’impropre sont inextricablement entrelacés. Il est impossible pour le dasein de s’extraire intégralement de l’inauthenticité. Pour Sartre, la mauvaise foi elle-même est le choix d’une conscience isolée que la solitude a déjà sauvé de la chute dans le « on ». Pour Heidegger, la déchéance dans le « on est une condition préliminaire à la constitution d’un soi .

Chez Heidegger, la facticité renvoie donc aussi à la reconnaissance de la finitude et du caractère inexorable de l’existence, mais elle est liée à un horizon plus large : celui de l’authenticité. L’individu, lorsqu’il fait face à sa facticité, doit faire un choix radical pour vivre authentiquement, c’est-à-dire en prenant la pleine mesure de sa situation et en répondant à son être.

3. Comparaison entre Sartre et Heidegger :

- Liberté et responsabilité : Pour Sartre, la facticité est une contrainte à la liberté. La situation d’un individu est une donnée sur laquelle il doit exercer sa liberté, mais il doit en même temps en assumer la pleine responsabilité.

- Chez Heidegger, la facticité est aussi une contrainte, mais elle est liée à l’être-au-monde et à l’acceptation de la finitude humaine. L’accent est mis davantage sur l’authenticité que sur l’exercice de la liberté individuelle.

- Relation à la mort : Chez Sartre, la mort est une donnée absolue, un phénomène extérieur à l’individu, qui met fin à sa liberté. Chez Heidegger, la mort est un phénomène inhérent à l’être humain, et l’homme doit prendre conscience de sa finitude pour vivre de manière authentique.

- La possibilité d’une transcendance : Sartre pense que l’homme peut transcender sa facticité par ses actions, en choisissant constamment qui il veut être. Heidegger, pour sa part, pense que l’homme doit accepter sa facticité, car la conscience de celle-ci est ce qui permet de mener une vie authentique. La transcendance n’est pas l’outil de Heidegger, mais plutôt la reconnaissance et l’acceptation de ce qui est donné.

En résumé, bien que la facticité dans les deux philosophies renvoie à l’idée que l’individu est toujours plongé dans une situation concrète et historique, Sartre la voit principalement comme une contrainte à la liberté, tandis que Heidegger la comprend comme un fondement de l’existence authentique.

Les textes sont un peu long.

La petite fiche suivante sur Emmanuel Levinas

n’est pas in-intéressante