Présentation du thème 02 du 12 octobre 2025.

Ce questionnement est d’une complexité telle, qu’elle implique que nous présentions une introduction, minimum, indicative en conséquence. Merci de votre compréhension

Pourquoi voulons-nous avoir toujours raison ? question psychologique, philosophique ou-et sociologique ?

ChatGPT a dit :

La question « Pourquoi voulons-nous avoir toujours raison ? » est psychologique, philosophique et sociologique à la fois. Voici pourquoi :

🧠 1. Psychologique

Elle l’est car elle touche à notre fonctionnement mental, émotionnel et identitaire.

Elle explore :

- Le biais de confirmation (on cherche à confirmer nos croyances)

- Le besoin d’avoir raison pour renforcer l’estime de soi

- Les mécanismes de défense (refus de l’erreur pour ne pas se sentir vulnérable)

- L’égo comme construction protectrice

- 👉 C’est une question sur l’individu, ses peurs, ses croyances, ses automatismes.

🤔 2. Philosophique

Elle devient philosophique dès qu’on questionne :

- La valeur de la vérité : pourquoi cherchons-nous à avoir raison, plutôt qu’à comprendre ou douter ?

- Le lien entre raison et éthique : est-il vertueux de reconnaître qu’on a tort ?

- L’identité personnelle : suis-je ce que je pense ? ou puis-je changer sans me trahir ?

- 👉 C’est une question sur le sens, la valeur de la connaissance, et notre rapport à nous-mêmes et aux autres.

🏛️ 3. Sociologique

Elle est aussi sociologique car notre besoin d’avoir raison s’exprime dans des contextes sociaux :

- La compétition des idées dans les débats, les réseaux sociaux, la vie professionnelle

- Les normes culturelles qui valorisent la certitude, le leadership, l’opinion forte

- L’éducation (on récompense souvent la bonne réponse, pas le raisonnement)

- Les rapports de pouvoir (avoir raison = dominer ou convaincre)

- 👉 C’est une question sur la société, les structures, les relations humaines, et la manière dont le groupe influence nos attitudes.

Conclusion : une question fondamentalement humaine

- La question est à la fois psychologique, philosophique et sociologique.

- Elle touche l’individu, le sens, et la société. On pourrait dire que c’est une question humaine totale, comme beaucoup de grandes interrogations existentielles.

Existe-t-il un seul grand philosophe qui a cherché à avoir toujours raison ?

ChatGPT a dit :

Très bonne question, et elle touche à la frontière entre recherche de vérité et désir d’avoir toujours raison. Pour y répondre clairement :

❌ Non : aucun grand philosophe reconnu n’a cherché consciemment à avoir toujours raison —

au sens de défendre ses idées coûte que coûte, même contre la vérité.

Au contraire, les plus grands philosophes valorisent le doute, la remise en question, et la recherche honnête de la vérité.

⚖️ Cependant… certains philosophes ont eu une posture très affirmative, parfois perçue comme dogmatique ou inflexible :

🧱 Platon

- Il structure ses dialogues pour que Socrate ait toujours raison — les interlocuteurs finissent souvent par admettre leur tort.

- Mais l’intention est pédagogique : amener le lecteur vers la vérité par le dialogue dialectique, pas imposer une autorité.

🧠 Descartes

- Il construit son système philosophique (le rationalisme cartésien) avec une grande confiance dans la raison.

- Certains le trouvent rigide, mais son projet repose d’abord sur le doute méthodique — donc pas sur une volonté d’avoir toujours raison.

🐪 Nietzsche

- Il affirme ses idées avec un style très fort, souvent provocateur.

- Mais ce n’est pas pour « avoir raison » : c’est pour démolir les illusions collectives et secouer les consciences. Il admet lui-même que la vérité est multiple, changeante, subjective.

🏛️ Hegel

- Il propose un système extrêmement vaste et cohérent, parfois jugé absolutiste.

- Mais il pense que la vérité se développe dialectiquement, donc à travers les contradictions, pas par une certitude figée.

✅ Conclusion :

Les grands philosophes ne cherchent pas à toujours avoir raison.

Ils cherchent à comprendre, à penser juste, parfois à bousculer, mais toujours dans une dynamique d’ouverture intellectuelle, même si certains peuvent paraître dogmatiques ou très affirmés.

Des cas où certains philosophes ont reconnu qu’ils s’étaient trompés

ChatGPT a dit :

Excellente demande — et assez rare ! Car dans l’histoire de la philosophie, reconnaître publiquement qu’on s’est trompé est une forme d’humilité intellectuelle précieuse… mais peu courante. Voici quelques exemples marquants de philosophes qui ont modifié leur pensée ou reconnu leurs erreurs :

🏛️ Socrate (via Platon) – « Je sais que je ne sais rien »

- Ce n’est pas une erreur qu’il reconnaît après coup, mais une attitude fondamentale de doute.

- Il affirme que la conscience de son ignorance est supérieure à l’illusion de savoir.

➤ Socrate ne revendique pas d’avoir raison, mais de chercher à comprendre sans prétention.

🧠 Wittgenstein – Entre les Tractatus et les Recherches philosophiques

- Dans le Tractatus Logico-Philosophicus (1921), il propose une vision rigide du langage et de la pensée logique.

- 20 ans plus tard, dans ses Recherches philosophiques, il rejette une grande partie de ses propres idées.

➤ Il reconnaît implicitement s’être trompé, et reformule toute sa philosophie du langage sur des bases opposées.

🧾 Jean-Jacques Rousseau – Dans ses Confessions

- Il revient sur certaines idées ou comportements, et admet ses erreurs personnelles et morales.

➤ Il reconnaît avoir été orgueilleux, injuste, parfois incohérent — une démarche rare pour un philosophe du XVIIIe siècle.

⚖️ John Stuart Mill – Sur l’utilitarisme et la liberté

- Mill, dans ses écrits tardifs, nuance certains points de son utilitarisme initial, en reconnaissant que la quantité de plaisir ne suffit pas à fonder une bonne vie, et qu’il faut y intégrer des valeurs qualitatives.

➤ Il reconnaît avoir simplifié les choses dans sa jeunesse.

📜 Karl Popper – Philosophie de la science

- Il a fait évoluer certaines de ses idées, notamment en reconnaissant que sa vision trop stricte de la falsifiabilité comme critère de science n’était pas toujours applicable.

➤ Il n’a pas « avoué une erreur », mais a reconnu les limites de son propre modèle.

🐍 Nietzsche – Dans ses lettres tardives

- Nietzsche, dans certains échanges privés, revient sur des excès de ses écrits, notamment dans Ainsi parlait Zarathoustra, où il reconnaît que la forme poétique et prophétique a obscurci son propos.

➤ Il ne nie pas ses idées, mais remet en cause leur formulation.

✅ En résumé :

Les philosophes qui reconnaissent leurs erreurs ne renient pas leur intelligence, ils la renforcent. Cela montre que la philosophie est vivante, qu’elle évolue, et qu’être philosophe, ce n’est pas « avoir toujours raison », mais savoir changer quand on comprend mieux.

______________________________________

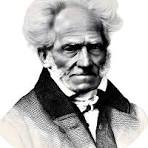

Schopenhauer-pixabay

ChatGPT a dit :

« L’art d’avoir toujours raison » de Arthur Schopenhauer:

« L’Art d’avoir toujours raison » est un essai du philosophe allemand Arthur Schopenhauer, publié à titre posthume en 1864. Il ne s’agit pas d’un ouvrage philosophique au sens classique, mais plutôt d’un traité ironique et critique sur les techniques de controverse.

🎯 But de l’ouvrage

Schopenhauer y expose 38 stratagèmes que les gens utilisent (souvent inconsciemment) pour avoir gain de cause dans un débat, même lorsqu’ils ont tort. Ce n’est donc pas un guide moral, mais une analyse critique et parfois cynique de la rhétorique et des débats.

🧠 Quelques exemples de stratagèmes :

- Extension (exagérer la thèse de l’adversaire) : Pousser la position de l’autre à l’extrême pour la rendre absurde.

- Diversion (changer de sujet) : Détourner la discussion vers un sujet secondaire.

- Argument ad hominem : Attaquer la personne plutôt que ses arguments.

- Confusion des niveaux : Mélanger un exemple concret et une règle générale pour manipuler le raisonnement.

- Postuler ce qu’on doit prouver : Prendre pour acquis ce qui est justement en question (pétition de principe).

📚 Le ton de l’ouvrage

Schopenhauer adopte un ton sarcastique, parfois moqueur, et semble dénoncer les pratiques sophistiques courantes dans les débats intellectuels et politiques. Il ne prône pas leur usage, mais les met en lumière pour que le lecteur s’en méfie et s’en défende.

🤔 Lecture et interprétation

- À prendre au second degré : ce n’est pas un manuel de mauvaise foi, mais une critique des stratégies de mauvaise foi.

- Peut être comparé à des ouvrages comme « L’Art de la guerre » de Sun Tzu ou « Le Prince » de Machiavel, dans leur lucidité parfois amorale sur le comportement humain.