IDEALISME – MATERIALISME – suite 2

Présentation du thème 06 du 02 février 2025

Le formatage du café philo (en présentiel, ou l’expression informatique) exige que nous en nous en tenions à une présentation schématisée.

Ce site n’est qu’un portail limité qui incite à s’ouvrir à d’autres horizons ; merci de votre compréhension.

1- L’âme

2- La conscience (suite 1)

3- Idéalisme (suite 2)

4- Matérialisme (suite 3)

Extraits de textes de Wikipedia, avec un seul objectif de présentation

_____________________________________________

Platon, Kant, Fichte, Hegel, Berkeley extraits de Wikipedia

IDEALISME

Idéalismes ontologique, épistémologique, objectif et subjectif, réalisme

« La nature est telle qu’elle produit des êtres conscients dotés d’un esprit et qu’elle peut être comprise par eux. » ― Thomas Nage

En philosophie, l’idéalisme est la position selon laquelle toute réalité se ramène à des déterminations de l’esprit, qu’il s’agisse d’« idées », de représentations mentales ou de déterminations plus subjectives comme les « expériences sensibles » ou les sensations. Position théorique sur la nature du monde et de la connaissance, l’idéalisme philosophique ne doit pas être confondu avec l’aspiration à un idéal éthique concernant la société.

Le terme même d’idéalisme commence à être employé, au début du XVIIIe siècle, en un sens opposé à celui de « matérialisme », puis à ceux de « réalisme » et d’« empirisme ».

On distingue communément l’idéalisme ontologique, ou métaphysique, et l’idéalisme épistémologique.

Le premier s’oppose au matérialisme, qui affirme que seule la matière existe. Le second s’oppose au réalisme, qui affirme que le monde a une existence indépendante de la représentation que nous en avons. Tandis que l’idéalisme ontologique recouvre historiquement l’« idéalisme objectif », pour lequel le monde « objectif » est de nature spirituelle (spiritualisme) ou intellectuelle (intellectualisme), l’idéalisme épistémologique constitue l’une des thèses de l’« idéalisme subjectif », pour lequel le monde est formé par nos représentations.

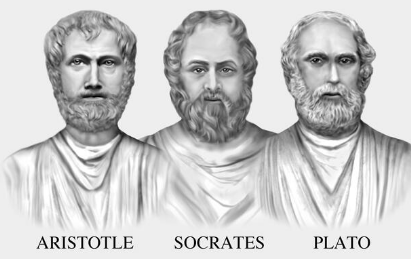

Des pensées très différentes ont été qualifiées d’idéalistes, comme celles de Platon, Berkeley, Kant, Fichte, Hegel, qui ont pour point commun d’affirmer l’importance de l’« idée », bien qu’elles divergent dans le sens qu’elles accordent à ce terme. Leibniz, en Allemagne, est le premier philosophe, au tout début du XVIIIe siècle, à se réclamer de l’héritage de l’idéalisme, qu’il prétend dépasser. Il en forge la notion d’abord à des fins didactiques, pour opposer la doctrine platonicienne des Idées au matérialisme d’Epicure. Mais ce n’est pas avant Kant que l’idéalisme s’affirme comme une position revendiquée.

______________

L’idéalisme ontologique

C’est Christian Wolff qui, quelques années après que son maître Leibniz en eut créé le terme, initie un usage autre que seulement rétrospectif de la notion d’idéalisme et la consacre, dès lors, comme catégorie philosophique au sein d’une véritable taxonomie. Dans cette taxonomie, elle prend le sens d’un postulat ontologique, portant sur la réalité, non pas encore d’une thèse gnoséologique, portant sur la connaissance.

Tandis que chez Leibniz, l’idéalisme consiste seulement à attribuer « l’être » à des intelligibles, idées ou idéalités, chez Wolff, l’idéalisme qualifie la doctrine «moniste », opposée à l’autre doctrine moniste qu’est le matérialisme, selon laquelle il n’existe que des idées ou des esprits qui forment ces idées. L’idéalisme est ainsi d’abord défini comme un principe ontologique d’après lequel il ne faut reconnaître de réalité (de permanence et donc d’« être ») qu’au monde des esprits. Dans cette configuration sémantique, l’antonyme de l’idéalisme est bien le matérialisme, puisque celui-ci ne reconnaît de réalité que matérielle, à l’instar d’Epicure ou de Hobbes.

L’idéalisme ontologique est par définition une position neutre sur le plan épistémologique, se prononçant sur la nature de la réalité et non sur le contenu de la représentation que nous pouvons en avoir. Cependant, si l’idéalisme épistémologique ne semble pas impliquer l’idéalisme ontologique – la notion d’une réalité indépendante de l’esprit étant logiquement compatible avec l’idée que nous n’avons accès qu’à nos propres représentations –, il n’en va pas de même en sens inverse. En effet, il semble que si le monde extérieur est de même nature que nos représentations ou notre esprit, alors nous y avons accès par nos propres représentations ou par notre esprit (en ayant recours, par exemple, à l’introspection). Aussi, historiquement, la plupart des philosophes qui soutiennent une position idéaliste sur le plan ontologique sont également des idéalistes sur le plan épistémologique : Platon, Leibnitz, Berkeley, Fichte, Hegel sont les plus illustres représentants d’un idéalisme à la fois ontologique et épistémologique, bien que leurs philosophies diffèrent grandement.

_____________________________________________

L’idéalisme épistémologique

L’idéalisme épistémologique est une position théorique à propos de la connaissance selon laquelle celle-ci porte non pas sur des objets « réels » indépendants de notre esprit mais sur des idées, des représentations ou des phénomènes qui ne sont en eux-mêmes rien de plus que des déterminations de notre esprit. Ce que l’on sait d’un objet n’existe dès lors que dans ou par rapport à un esprit.

L’idéalisme épistémologique rejoint par là, le scepticisme ontologique, qui postule l’impossibilité de connaître la réalité même, et s’oppose au réalisme épistémologique dans sa version forte.

Le réalisme épistémologique soutient que la connaissance porte sur des objets « réels » extérieurs au sujet connaissant et indépendants de lui. Implicitement adoptée par la plupart des chercheurs dans les sciences de la nature, le réalisme épistémologique implique la possibilité de parvenir à la connaissance de la réalité, au moins partiellement et graduellement. Une telle position s’oppose logiquement au scepticisme ontologique, mais elle reste néanmoins compatible, dans sa version faible qu’est le réalisme indirect, avec la version faible de l’idéalisme épistémologique. D’après celle-ci en effet, les représentations qui nous font connaître le monde sont reliées d’une façon ou d’une autre à la réalité, soit par des liens de ressemblance ou de causalité ( Descartes), soit de façon mystérieuse par des liens qui échappent à notre entendement (Kant).

L’idéalisme épistémologique est par définition une position neutre sur le plan ontologique, ne se prononçant pas sur la nature de la réalité mais sur le contenu de la représentation que nous pouvons en avoir. Il est donc a priori compatible aussi bien avec l’idéalisme dit «objectif », qui identifie la réalité à l’existence objective des idées ou des esprits, qu’avec l’idéalisme dit «subjectif », qui place la réalité du monde sous la dépendance d’un sujet de perception ou de connaissance.

Cependant, dans la mesure où l’idéalisme subjectif subordonne la question de l’existence des choses à la question de leur représentation, l’idéalisme épistémologique tend à se rapprocher de l’idéalisme subjectif. Il s’en rapproche également par le fait que la notion même de connaissance semble impliquer un certain rapport avec la réalité, et que l’idéalisme subjectif, à la différence de l’idéalisme objectif, établit une forme d’équivalence entre connaissance et réalité.

L’idéalisme épistémologique est ainsi historiquement lié à l’idéalisme subjectif, comme c’est le cas notamment chez George Berkeley ou, dans une certaine mesure, chez Emmanuel Kant. L’idéalisme est par ailleurs une position subjectiviste en épistémologie, qui s’oppose à la position objectiviste telle qu’on peut la trouver dans la version forte du réalisme, celle du réalisme, qui interprète la perception comme une ouverture sans médiation sur la réalité extérieure.

______________________

L’idéalisme et le réalisme

On oppose aujourd’hui communément l’idéalisme au réalisme, mais l’idéalisme a désigné au départ une position réaliste. Introduit par Leibniz en 1702, pour qualifier la théorie des idées de Platon , le terme est d’abord appliqué de manière rétrospective à des philosophes qui ne s’en revendiquent pas. L’idéaliste, défini comme « l’adepte de la philosophie des Idées », est alors celui qui accorde réalité et primauté aux « Idées » qui constituent le « monde suprasensible ».

Distingués, par Leibniz, des « matérialistes » tels que Epicure et les atomistes, qui ne reconnaissent d’existence qu’à la matière ou aux mécanismes de la nature, les idéalistes désignent plus particulièrement les philosophes qui confèrent au « monde des Idées » une permanence et une extériorité par rapport à nos représentations psychologiques, considérées quant à elles comme individuelles et ponctuelles.

Dans cette première configuration sémantique, l’idéalisme ne s’oppose donc nullement au réalisme en général mais à une autre forme, particulière, de réalisme : le matérialisme.

Contrairement en effet aux matérialistes, les idéalistes attribuent l’existence à autre chose qu’à la simple matérialité, et considèrent celle-ci comme une réalité secondaire ou dégradée.

L’opposition entre idéalisme et réalisme relève selon Isabelle Thomas-Fogiel d’un contresens apparu au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle.

Ce contresens serait lié autant à la philosophie matérialiste de Diderot et des encyclopédistes, qui réduit la réalité à la seule matière et voit donc dans l’idéalisme un anti-réalisme, qu’aux défenseurs du sens commun en Allemagne, qui appartiennent au courant philosophique dit de l’« éclectisme ».

Ces éclectiques allemands, influencés par la philosophie britannique du sens commun ( James Beattie, Thomas Reid), n’avancent pas comme Diderot une thèse métaphysique portant sur la nature de la réalité (« l’être se réduit à la matière ») mais proposent de sortir de toute métaphysique, qu’elle soit dualiste, matérialiste ou idéaliste, en ramenant la connaissance à un rapport intuitif avec le réel.

Ces deux gestes philosophiques, celui de l’identification faite par les matérialistes des Lumières entre réalité et matière, ainsi que le rejet par les éclectiques de la métaphysique au profit d’une description intuitive des choses, seraient à l’origine de la transformation de l’opposition idéalistes/matérialistes en opposition idéalistes/réalistes. C’est également à partir de là que la figure caricaturale de l’idéaliste comme « négateur de la réalité du monde extérieur » se serait formée.

.