Présentation du thème 10 du 15 juin 2025.

Nous vous présentons à titre indicatif quelques philosophes, livres, vidéos et citations sur le thème

Au regard de la montée en puissance de régimes illibéraux, autoritaires, d’obscurantismes, de difficultés croissantes du « vivre ensemble » dans les régimes démocratiques, de la contestation (… rageuse) de l’hégémonie occidentale par les pays des brics… n’est-il pas pertinent de s’interroger sur le devenir de la liberté de pensée, la liberté de croyance, liberté de conscience ?

N’hésitez pas à nous proposer d’autres textes, vos commentaires, tout autre document.

________________________________

Appel pour la constitutionnalisation des articles 1 et 2 de la loi du 9 décembre 1905, dite « Loi concernant la séparation des Églises et de l’État », par Le Grand Orient de France

(Point de vue qui, ici pratiquement, n’engage que le Grand Orient de France)

articles 1 et 2 de la loi

- Article 1 La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.

- Article 2La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l’article 3.

Le 24 février, en conclusion du colloque au Palais du Luxembourg « 120 ans de laïcité, 120 ans de liberté », le Grand Maître du Grand Orient de France Nicolas Penin a revendiqué publiquement la constitutionnalisation des deux premiers articles de la Loi du 9 décembre 1905, intitulée loi concernant la séparation des Églises et de l’État.

Cette loi de liberté est un pilier de notre république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure la liberté de conscience, la liberté de ses opinions philosophiques et spirituelles, celle de croire ou de ne pas croire, et donc comprend pour ceux qui croient la garantie du libre exercice de leur culte.

Cette loi est la pierre angulaire du principe de laïcité, auquel sont attachés la très grande majorité de nos concitoyens.

Aujourd’hui, s’il nous faut défendre la laïcité, c’est qu’elle est attaquée : fragilisée par nombre d’accommodements et de reculs jurisprudentiels, elle subit des offensives de toutes parts visant à la remettre en cause, venant de mouvements religieux radicaux, de mouvements politiques soutenus par des forces financières puissantes qui, sournoisement ou ouvertement, combattent la République laïque.

…

Voilà pourquoi la loi de 1905, synonyme d’émancipation, de liberté, d’égalité et de fraternité sera encore attaquée comme elle l’a d’ailleurs toujours été. Et tant que la loi de 1905 reste une loi ordinaire n’importe quelle autre loi peut la défaire.

Pourquoi aurait-on procédé à la constitutionnalisation du droit à l’IVG si les droits fondamentaux et imprescriptibles étaient si sécurisés dans ce pays ? Il y a donc une impérieuse nécessité à prendre toutes les mesures réglementaires, les plus hautes, pour protéger la séparation des Églises et de l’État, pour réaffirmer que « la République assure la liberté de conscience », qu’elle « garantit le libre exercice des cultes » et qu’elle n’en « reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun ».

Nous, Francs-Maçons du Grand Orient de France appelons les Obédiences maçonniques, les organisations et associations amies, les élus et l’ensemble des citoyens, à nous rejoindre pour porter cette revendication ambitieuse, légitime et nécessaire en faveur de la constitutionnalisation d’une manière ou d’une autre, en substance, des deux premiers articles de la loi de 1905, et conférer ainsi au principe de laïcité rattaché à la liberté de conscience la valeur constitutionnelle qui lui manque.

Le Blasphème – extraits de Wikipedia

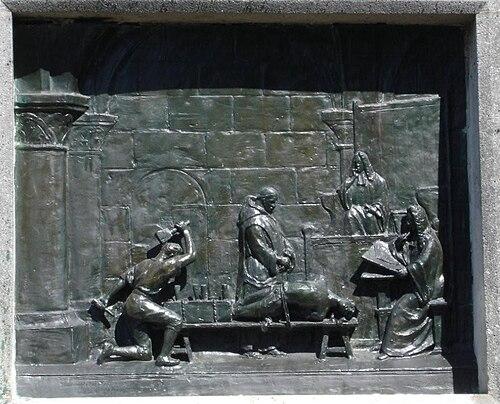

Mémorial du chevalier de La Barre

Abbeville

Wikipedia

La notion de blasphème désigne à l’origine le fait de «parler mal de quelqu’un, injurier, calomnier»; elle prend progressivement un sens plus restreint pour ne plus concerner que l’injure appliquée au fait religieux.

La difficulté de cette notion tient à la multiplicité de ses définitions au cours du temps et suivant la géographie ; le blasphème peut être vu comme une construction historique à variétés multiples.

La France sera le premier État à abolir le délit de blasphème du Code pénal le 25 septembre 1791 lors de la Révolution française…

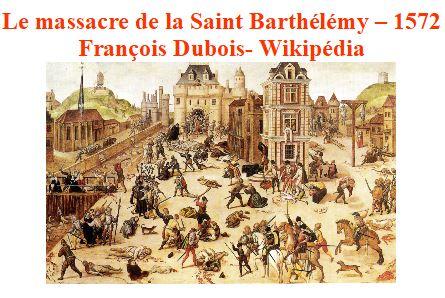

Contexte historique et politique

En Europe, la tradition des Lumièresdepuis le XVIIIe siècle a sorti la religion de la sphère politique et juridique et a laissé à la seule religion l’idée de blasphème. Dès le XVIIe siècle, les philosophes dénient à la religion le droit d’imposer ses croyances à toute la société et donc des éventuelles sanctions en cas d’atteinte à ces croyances considérées comme des blasphèmes ou des critiques.

Pierre Bayle, au XVIIe siècle, affirme que « le blasphème n’est scandaleux qu’aux yeux de celui qui vénère la réalité blasphémée ».

La Révolution française abolit le délit de blasphème, consacre la notion de liberté d’expression et depuis, l’idée même de blasphème ne concerne que les fidèles d’une religion et les religieux. Avec le temps, la chrétienté abandonne ses prétentions à punir civilement le blasphème. En république, le blasphème n’existe pas.

Un exemple d’évolution historique concerne l’habeas corpus en Grande-Bretagne (droit d’être présenté devant un juge, pas d’arrestation arbitraire, notamment pour ses croyances religieuses) : avec la Déclaration des droits de l’homme, la notion disparaît.

L’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme garantit la liberté de croyance, et la notion de blasphème comme faute ou délit disparaît peu à peu du droit moderne. Récemment encore, la notion disparaît des références à l’ONU.

Extraits de textes de Wikipedia, avec un seul objectif de présentation

_____________________________________

Problématique politique – le Blasphème – Wikipedia – suite

Le blasphème prend son sens à travers ce qu’il reflète du point de vue des religieux et de l’état politique du pays où il est davantage une hérésie ou bien une atteinte à l’ordre public. Dans l’intervention au nom de l’ordre public, l’accusation de blasphème relève de l’interdiction de la liberté d’expression et constitue un instrument du pouvoir politique.

Beaucoup d’idéologies, qu’elles soient religieuses ou non, conduisent à délimiter un domaine sacré exclusif du domaine profane. La protection de ce domaine sacré se caractérise par un système d’interdits. Par rapport à ces interdits, la société, lorsqu’il s’agit d’une société théocratique, peut intervenir pour « protéger Dieu » ou pour « protéger les pratiquants ». Dans une société nationaliste où la nation est au cœur de l’idéologie, c’est par exemple le « drapeau » ou l’hymne national qui sera sacralisé. On diabolisera dans ce cas le « délit d’outrage au drapeau ou à l’hymne national ». Dans les États à religion officielle, lorsque le fait religieux est au centre fondateur de la société, la loi protège la religion. Dans ce contexte, le blasphème peut être un délit, parce qu’il s’attaque au fondement même de l’ordre social. Lorsque l’État ne se fonde pas ou plus sur la religion mais sur un droit non divin, le blasphème peut constituer un préjudice pour les fidèles en tant que citoyens protégés par la loi qui les autorise à posséder leurs propres croyances. Le blasphème peut engager la responsabilité civile de celui qui le profère, lequel peut se trouver condamné s’il contrevient au droit de libre croyance.

Un blasphème n’est tel que de la part d’un membre de la communauté religieuse concernée qui ne se soumet pas aux règles et croyances d’une religion qu’il ne respecte pas. Venant de l’extérieur, les propos irrespectueux ne peuvent atteindre les croyants ni leur foi s’ils émanent de quelqu’un qui ne partage pas cette même foi.

C’est pourquoi, il est impossible pour le droit de définir le blasphème. Ce dernier ne se comprend que de l’intérieur, au sein d’une religion et d’une croyance, et d’une communauté religieuse. En dehors d’elles, l’idée même de blasphème est difficilement perceptible par les non-croyants.

Un blasphème conscient trahirait, aux yeux des institutions religieuses, une volonté d’agression délibérée, un rejet de l’« autre » et de ses valeurs.

À ce titre, un État théocratique peut être conduit à lutter contre le blasphème, tandis qu’un État laïc peut le sanctionner, mais indépendamment de toute considération religieuse, afin de préserver la paix sociale si nécessaire.

La prévention du blasphème tend à la mise en place d’une censure dans les États théocratiques ou nationalistes. Selon ses défenseurs, « la liberté de conscience implique la liberté d’expression. Chacun est donc libre de s’exprimer, y compris sur des sujets religieux […] ». Ce principe conduit les laïques à considérer que la liberté, de pensée ou d’expression, est absolue ou elle n’est pas.

La réponse politique à apporter face au blasphème doit apporter un arbitrage entre liberté d’expression et droit au respect de la religion ou de symboles nationaux.

_______________________________________