Présentation du thème 10 du 18 mai 2025

Le questionnement sur le progrès est monumental.

Ne peut-on pas considérer que l’article, par exemple, qui lui est consacré dans Wikipedia, est une bonne synthèse, non superficielle, pour nous , tant il donne à penser ?

En outre, ce site internet est largement contraint (respect des droits d’auteurs, patience des lecteurs…) ; nous ne présentons qu’un très bref extrait de cet article.

Il s’agit pour nous, non seulement, de nous référer à, citer nos anciens, mais, au moins autant de réfléchir aussi à, de considérer, ici et maintenant, notre propre façon de percevoir et de concevoir le progrès.

Merci de penser à nous envoyer tous documents, textes, propositions.

__________________________________________________

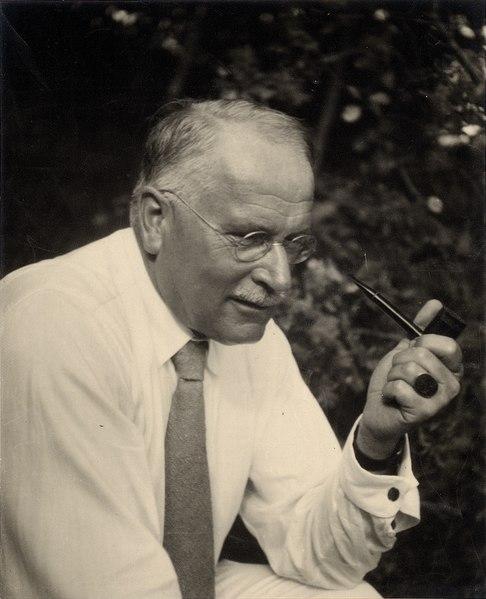

Le progrès selon Carl Gustav Jung

Selon C.G. Jung, le processus d’individuation s’apparente à une progression dans un labyrinthe.

Faisant du « processus d’individuation » le concept-clé de sa méthode, Jung estime qu’on n’ est pas un individu de facto : on ne le devient qu’au fil d’un long et méticuleux travail d’introspection , et certainement pas par le biais d’interventions effrénées sur le monde extérieur (le travail, le technique, l’innovation…) telles que les vantent les discours progressistes, qu’au passage il égratigne : « le progrès et l’évolution sont des idéaux qu’on ne saurait nier ; mais ils perdent leur valeur si l’homme ne parvient au stade nouveau qu’à l’état de fragment de soi même, ayant laissé dans l’ombre de l’inconscient tout ce qui constitue son arrière-plan et forme l’essentiel, l’ayant abandonné à l’état primitif, disons même de barbarie »…

Véronique Liard, professeur en études germaniques, résume ainsi la position de Jung à l’égard du progrès :

« Les progrès qu’a permis l’intellect ne sont certes pas négligeables, mais le matérialisme croissant s’accompagne d’une perte des connaissances sur l’âme.

L’homme, pour qui seul l’extérieur compte, ne se contente pas de ce qui lui est nécessaire ; il veut toujours plus, toujours mieux. Mais plus il recherche les merveilles de ce monde, plus il fait taire la voix intérieure qui s’élève de temps en temps pour réclamer elle aussi son tribut. (…) La prospérité nous a convaincus des joies que procure le matérialisme ; elle a même contraint l’esprit à trouver toujours plus de moyens pour l’améliorer, mais elle n’a jamais produit d’esprit en soi. Rares sont ceux qui s’aperçoivent que le bonheur matériel est un danger pour l’esprit. De plus, la soif de connaissance scientifique, l’avidité de richesses et l’ambition sociale nous font vivre dans le futur. On essaie d’oublier le plus vite possible le passé, alors que la culture est essentiellement basée sur la continuité et une préservation du passé. »

Carl Gustav Jung

Wikipedia

Progrès « déshumanisant » – Günther Anders

En 1956, menant une réflexion de fond sur les concepts d’humanité et de progrès après Hiroshima et Auschwitz, le philosophe autrichien Günther Anders estime qu’en regard de ses réalisations techniques, l’être humain est « dépassé, « obsolescent ».

Il développe le concept de « honte prométhéenne » désignant par là le sentiment que l’homme éprouve lorsqu’il se compare à ses productions, ne supportant pas l’idée que, contrairement à elles, il ne relève pas du processus de fabrication rationalisé qui leur a donné naissance. L‘homme moderne a honte de devoir son être à la nature et non à un processus technique, il a honte d’avoir évolué, progressé, « naturellement » « d’être devenu plutôt que d’avoir été fabriqué », résume Anders.

Ainsi, selon lui, la mutation de l’humanité correspond à une volonté inconsciente de supprimer tout obstacle naturel par des moyens techniques, afin de mettre un terme à la honte de se savoir un « produit de la nature ».

Selon le philosophe Hicham-Stéphane Afeissa, l’analyse d’Anders préfigure l’apparition de l’idéologie transhumaniste, à la fin du siècle : décrivant ce qu’il appelle « l’homme sans monde », le philosophe met en garde contre la montée d’un « monde sans homme », sans humanité, dépourvu de sensibilité et de sens critique, à l’image du robot et du cyborg qui constituent ses nouveaux modèles.

L‘homme moderne a honte de devoir son être à la nature et non à un processus technique, il a honte d’avoir évolué, progressé, « naturellement » « d’être devenu plutôt que d’avoir été fabriqué », résume Anders.

Ainsi, selon lui, la mutation de l’humanité correspond à une volonté inconsciente de supprimer tout obstacle naturel par des moyens techniques, afin de mettre un terme à la honte de se savoir un « produit de la nature ».

Selon le philosophe Hicham-Stéphane Afeissa, l’analyse d’Anders préfigure l’apparition de l’idéologie transhumaniste, à la fin du siècle : décrivant ce qu’il appelle « l’homme sans monde », le philosophe met en garde contre la montée d’un « monde sans homme », sans humanité, dépourvu de sensibilité et de sens critique, à l’image du robot et du cyborg qui constituent ses nouveaux modèles.

Günther Anders

Wikipedia

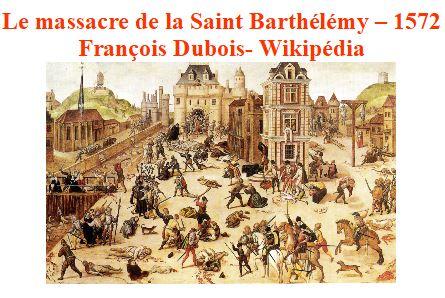

Fin de l’idée de l’existence du mal, en même temps que la toute-puissance dans sa bonté d’un Dieu

Analysant les raisons qui ont conduit à l’émergence de l’idée de progrès et celles qui sont la cause de son déclin, le philosophe Michel Lacroix situe le point de rupture au début du XXe siècle. Il estime en effet que depuis les fondements de la religion juive ,jusqu’à Marx et Darwin (XIXe siècle), les conceptions du progrès ont en commun une même dialectique de la transformation du mal en bien (théodicée) mais que ce paradigme prend fin aux lendemains de la Première Guerre mondiale. Selon lui, quatre facteurs étroitement corrélés constituent la cause de cette rupture :

- l’effondrement de l’idée de totalité : les conceptions du monde holistes et les grands récits s’effacent au profit de prises de position spécifiques et parcellaires, indépendantes les unes des autres et considérées comme aussi pertinentes les unes que les autres (« tout se vaut ») ;

- Une nouvelle façon de vivre le mal : les tueries en masse, par leur ampleur même, et les génocides, par leur cruauté extrême, constituent des « impensés », des « scandales absolus, impossibles à maîtriser par la dialectique » du bien et du mal ;

- La naissance d’une « mystique du mal » : celui-ci n’est plus vécu comme un tremplin possible vers le bien, il est devenu en quelque sorte autonome, aussi digne que le bien d’un point de vue ontologique ;

- Un doute fondamental quant à l’efficacité de toute action de bienfaisance ou de bienveillance.

Extraits de textes de Wikipedia, avec un seul objectif de présentation https://fr.wikipedia.org/wiki/Progr%C3%A8s

__________________________________________________